U bent hier

Le blog de Marie Anne Chabin

Quand les victimes écrivent l’histoire

« L’Histoire ne s’écrira plus par les universitaires, les chercheurs du CNRS, les diplomates ou les hommes politiques. Elle s’écrira par les victimes du terrorisme, les victimes de ces actes que les Anglo-saxons appellent political violence, des actes de violence à caractère politique ». C’est par ces mots que Joël Bescond présente le livre qu’il a consacré à son frère Jean-Paul, médecin humanitaire, victime d’un attentat au Soudan à la veille de Noël 1989. Des mots qu’il a prononcés en septembre 2019 lors de l’hommage aux victimes organisé par l’Association française des Victimes du Terrorisme (AfVT).

J’ai lu le livre, Malim, une histoire française, publié il y a quelques mois. Je l’ai lu d’abord parce que j’ai connu Jean-Paul dans mon enfance et que je connais sa famille, mais aussi parce que cette affirmation résonne à mes oreilles et alimente ma réflexion sur l’histoire et les archives.

À l’automne 1989, Jean-Paul Bescond, médecin de 33 ans qui s’est porté volontaire pour une mission auprès de MSF, arrive au Soudan, avant d’être envoyé à Aweil, une petite ville du Sud-Soudan (aujourd’hui Soudan du Sud). La région est alors en proie à une guérilla entre les rebelles du Sud (le SPLA) et l’armée du général El Béchir qui a pris le pouvoir quelques mois plus tôt (juin 1989). Le travail des humanitaires est extrêmement difficile. Le 21 décembre, l’avion blanc de MSF, très reconnaissable, est pris pour cible quelques secondes après le décollage et explose en vol avec quatre personnes à bord dont Jean-Paul. Le tir vient manifestement de très près et la ville est sous contrôle de l’armée régulière. C’est la première fois (mais pas la dernière) que des humanitaires sont délibérément pris pour cible.

À l’automne 1989, Jean-Paul Bescond, médecin de 33 ans qui s’est porté volontaire pour une mission auprès de MSF, arrive au Soudan, avant d’être envoyé à Aweil, une petite ville du Sud-Soudan (aujourd’hui Soudan du Sud). La région est alors en proie à une guérilla entre les rebelles du Sud (le SPLA) et l’armée du général El Béchir qui a pris le pouvoir quelques mois plus tôt (juin 1989). Le travail des humanitaires est extrêmement difficile. Le 21 décembre, l’avion blanc de MSF, très reconnaissable, est pris pour cible quelques secondes après le décollage et explose en vol avec quatre personnes à bord dont Jean-Paul. Le tir vient manifestement de très près et la ville est sous contrôle de l’armée régulière. C’est la première fois (mais pas la dernière) que des humanitaires sont délibérément pris pour cible.

La famille de Jean-Paul Bescond ne se résout pas à accepter cette déflagration dans l’univers familial comme une fatalité et entreprend des démarches pour comprendre, pour demander justice. La demande de rendez-vous avec le président de la République (François Mitterrand) ne débouche pas ; la cellule Afrique de l’Élysée dissuade la famille de porter plainte ; les démarches auprès de plusieurs interlocuteurs obtiennent toujours la même réponse : « on ne peut rien faire ».

Joël, le jeune frère de Jean-Paul, ne se satisfait pas de cette impasse et entreprend une longue enquête. François Mitterrand n’a-t-il pas écrit dans Le Coup d’État permanent (1964) que « Tant que le peuple n’aura pas recouvré le droit de dire lui-même où se trouve les frontières de la liberté d’expression, justice et démocratie resteront des mots vides de sens » ? Une plainte sera finalement déposée en 2009, vingt ans après les faits, l’année de la création de l’Association française des Victimes du Terrorisme (AfVT).

Le livre Malim, une histoire française restitue, précisément, minutieusement, cette longue quête d’informations et de sens.

Ce livre n’est pas un livre d’histoire écrit à partir des archives. Il est lui-même une archive, dans l’acception nouvelle de ce mot depuis quelques décennies, une trace de ce qui a été dit et tu, de ce qui a été fait ou non, de ce qui a été ressenti.

Joël Bescond rend compte, point par point, des vingt cinq années qu’il a consacrées à la compréhension de l’événement, faisant état de ses interrogations et de ses actions, de ses lectures, de ses rencontres, des demandes formulées et des réponses reçues (souvent des non-réponses), des réflexions et des éclairages qui permettent enfin d’articuler le tout pour ne plus porter seul la responsabilité du « on ne peut rien faire ». En parallèle de l’édition de l’ouvrage, l’auteur a mis en ligne un bon nombre de documents collectés ou constitués lors de l’enquête et que tout un chacun peut consulter.

Et les archives traditionnelles ? Bien sûr, l’histoire de l’attentat contre l’avion de MSF à Aweil pourra un jour faire appel aux archives publiques issues de l’activité des États, de l’administration, de la Justice, des organisations publiques relatives à la politique africaine de la France dans la région (les événements du Soudan sont indissociables de la politique française au Tchad et en Libye), à la diplomatie, au droit international, à l’action humanitaire, aux échanges avec la famille de Jean-Paul, sans parler des archives privées des hommes politiques, des avocats, des responsables associatifs, etc. Mais ces archives-là ont-elles été constituées (correspondance, accords, notes internes, documentation, simple mention dans un rapport…) ? Si oui, ont-elles été conservées (le temps d’une mandature, dix ans, à titre d’archives historiques avec un « versement d’archives » en bonne et due forme) ? Si oui, avec quel délai de communicabilité et quel inventaire sont-elles accessibles ? Quand on sait que la majorité des archives conservées n’a jamais été consultée et ne le sera jamais, on peut s’interroger sur l’espoir d’y voir clair un jour par ce biais-là.

Une petite phrase prononcée par un des avocats consultés dans cette affaire est particulièrement éclairante : « Il y a un double obstacle [à votre démarche] : le temps et l’affaire d’État »… Sans le recours aux archives qui, si elles sont préservées, restent confidentielles pendant des décennies, le citoyen qui cherche à comprendre un événement d’ordre international et national autant que privé, peut au moins compter sur lui-même. Les réponses que lui a faites l’administration lui appartiennent et il est libre d’en faire état. Il serait curieux un jour de comparer ce qui subsiste dans les archives publiques de ces nombreux entretiens que l’auteur de Malim a fidèlement retranscrits dans son volumineux ouvrage.

Il faut également avoir en tête deux évolutions majeures de la société pendant cette période de vingt cinq années après l’attentat. La première est l’arrivée d’Internet, de la messagerie électronique, des sites web ; en 1989, il n’y avait que le courrier postal et le téléphone. La seconde, liée à la première, est la libération de la parole d’une manière générale, la possibilité pour un individu de s’exprimer directement au moyen du réseau mondial (du moins dans les pays démocratiques).

De ce point de vue aussi, Malim, une histoire française, est une archive originale et symbolique de l’histoire des victimes. Écrite par les victimes, sinon peut-être jamais.

L’article Quand les victimes écrivent l’histoire est apparu en premier sur Le blog de Marie-Anne Chabin.

Les clics sont cancérogènes, alertent deux chercheurs

Il semblerait que l’abus de clics nuise à la santé et, pire, que les clics soient, dans certaines conditions cancérogènes. C’est ce que viennent de démontrer les deux chercheurs Mado EKAF [1] et Sacha SWEN [2] de l’université de SAINT-FROMEDION à ALCAURN.

L’étude menée par les chercheurs consistait en l’approfondissement du lien de causalité entre l’addiction aux écrans et l’apparition chez certains individus de lésions cérébrales. Les pratiques d’un panel d’internautes recrutés sur les réseaux sociaux (sans leur consentement, le district d’Alcaurn étant exonéré de l’application du RGPD) ont été soigneusement observées pendant plusieurs mois : nombre de clics, heure du premier et dernier clic, activités menées en parallèle du cliquage, etc.

Plusieurs indicateurs (Klics Problem Indicators ou KPI) ont été établis : ratio nombre de clics/jour de la semaine, trajectoire de l’œil d’un clic à l’autre (plusieurs modèles de référence ont été élaborés), pourcentage de re-clics, forme des nuages des mots-clés (étiquettes) ou hashtags des pages visitées (là aussi plusieurs modèles ont été dessinés grâce à une IA dédiée : boule, traîne, étoile, ruche…). Bien évidemment, les chercheurs ont procédé à des études complémentaires pour tenir compte des bons clics et des mauvais clics (good clicks, bad clicks) afin d’apporter les corrections nécessaires aux résultats bruts.

Ce travail a mis en évidence que les clics, quand on en abuse, provoque une atrophie de la criticoïde, ou glande de Tucapt, cette glande très fragile qui se situe à l’avant du cerveau [3]. Cette maladie, dont les effets sont hélas tragiques, a été dénommée « cancer de la criticoïde».

Trois stades sont identifiés à ce jour dans le développement de la maladie.

Le premier stade, dénommé « stade frénétique », est une première étape de la dégradation de la criticoïde par altération de ses fonctions naturelles d’analyse des données transmises par l’œil ; les impulsions dues aux clics à répétition usent la criticoïde dont la taille se réduit chaque jour un peu plus ; ceci a été particulièrement observé lors de l’accélération des clics (en l’occurrence chez le sujet « extrême » qui a cliqué 666 fois en une minute).

Le deuxième stade est la perforation progressive de la matière grise du cerveau : chaque clic, une fois qu’il a traversé la criticoïde (et ce d’autant plus vite qu’il est poussé par de nouveaux clics) exerce un léger coup sur la matière, un peu comme une pointe virtuelle qui dégrade le muscle à force de répétition ; ces coups-clics (l’orthographe cooklics est également admise) rongent progressivement la criticoïde qui n’est bientôt pas plus efficace qu’un marshmallow (littéralement : ça marche mais lentement).

Le troisième stade observé à ce jour se caractérise par la méta-extase devant les IRM (Images Rudement Manipulées) ; cette « métaxtase » en vient à paralyser les organes environnants qui pâtissent à leur tour de la clicomania et sont peu à peu grignotés (un peu comme des petits gâteaux ou cookies) par la spirale cliqueuse. La criticoïde étant totalement épuisée et inopérante, « l’enzyme du clic » pénètre toujours plus loin dans l’organisme du patient [4].

Certaines personnes, totalement dénuées d’esprit scientifique, se sont crues autorisées à proposer des actions préventives pour éviter de contracter la maladie ou, du moins, ralentir son développement : greffer une criticoïde en titane sur les sujets à risque, brider les outils pour freiner les clics, ou encore organiser des concours du moindre clic dotés de prix attractifs.

Un nouveau projet est à l’étude dans le laboratoire de Mado EKAF et Sacha SWEN, toujours au sujet des clics. Il porte sur l’incidence délétère du clic sur l’oculitée, cette pellicule sensible à la surface du globe oculaire dont la fonction est simplement de voir ce qu’il y a à voir, même quand ça ne brille pas. Le laboratoire est à la recherche de volontaires . Contact.

Source : MAC sans AFP

[1] Mado EKAF a précédemment effectué des recherches sur les tocs liés au tic-tac chez les TUC (titulaires de contrats de travaux d’utilité collective dans les années 1980) dont certains étaient obnubilés par le tic-tac des horloges en attendant la fin de la journée de travail.

[2] Sacha SWEN, quant à lui, est spécialiste des cloques chez la « clique des claques », gang bien connu dont les membres se sont illustrés au début des années 2000 en distribuant des claques gratuites à tour de bras dans les espaces publics et privés. En effet, des cloques étaient apparues sur les paumes des membres de la clique, et Sacha SWEN cherchait une corrélation entre la taille des cloques, les lieux d’administration des claques et le profil des victimes.

[3] La criticoïde ou glande de Tucapt doit son nom à la chercheuse Eskeu TUCAPT, du 2IG (Institut des Inventions Glandeuses), découverte intervenue par hasard en décembre 1999, à la faveur d’un bug dans le passage à l’an 2000.

[4] Des détracteurs de EKAF et SWEN se sont moqués de cette observation en pointant la contradiction entre les concepts de patient et d’impatience. En effet, la maladie du clic étant due essentiellement à l’impatience du sujet, il est tout à fait illogique de qualifier de « patients » les personnes atteintes. De qui se moque-t-on ?

L’article Les clics sont cancérogènes, alertent deux chercheurs est apparu en premier sur Le blog de Marie-Anne Chabin.

Les deux âges des archives

Depuis plus de quarante ans, une des bases conceptuelles de la formation des archivistes francophones est la théorie des trois âges des archives.

Il existe plusieurs définitions ou explications de cette théorie. Commençons par l’encyclopédie en ligne Wikipédia qui dit : « La théorie des trois âges des archives est une thèse selon laquelle le cycle de vie d’un document d’archives connaît trois phases : une période dans laquelle il sert pour son utilité première, une deuxième étape intermédiaire dans laquelle il est archivé provisoirement et reste accessible en cas de besoin imprévu, puis un dernier stade qui consiste dans son archivage pérenne ».

Les glossaires des archivistes définissent les archives courantes, les archives intermédiaires et les archives définitives, en se basant sur la réglementation française, plus précisément les décrets d’application de la première loi sur les archives, promulguée en 1979 et intégrée aujourd’hui (dans sa version 2008) dans le code du patrimoine. Extrait de la partie réglementaire du code (la partie législative ne relayant pas, heureusement, cette « thèse » sur les « âges » des archives) : « Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d’utilisation habituelle pour l’activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus » (article R212-10) ; « Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui : 1° Ont cessé d’être considérés comme archives courantes ; 2° Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, faire l’objet de sélection et d’élimination conformément aux dispositions de l’article R. 212-14 » (article R212-11) ; « Sont considérés comme archives définitives les documents qui ont subi les sélections et éliminations définies aux articles R. 212-13 et R. 212-14 et qui sont à conserver sans limitation de durée » (article R212-12).

On peut noter au passage que la réglementation ne parle pas de théorie ni de cycle de vie des documents ; et que la page Wikipédia n’utilise pas les expressions « archives courantes », « archives intermédiaires » et « archives définitives ».

Cette théorie des trois âges des archives est généralement attribuée à Yves Pérotin, directeur des archives de la Seine au début des années 1960 et auteur d’un texte intitulé « L’administration et les “trois âges” des archives ». Cette attribution de la prose actuelle à Yves Pérotin est un raccourci ennuyeux. Il semble qu’on prête à celui-ci plus qu’il n’a écrit et que sa pensée a été reformulée, « aménagée », voire déformée avant d’être figée, sanctuarisée et répétée à des générations d’étudiants, sans faire vraiment preuve de l’esprit critique qui caractérisait justement Yves Pérotin. J’en viens à me demander si la théorie des trois âges des archives, telle qu’elle est diffusée aujourd’hui encore, ne doit pas davantage à Michel Duchein, qui est finalement l’auteur qui en a le plus parlé et qui la voyait « éternelle » [1], qu’à Yves Pérotin.

La théorie des trois âges a cependant subi quelques critiques ces dernières décennies [2], la plus connue étant celle qu’a exprimée Marcel Caya en 2004 dans une conférence titrée « La théorie des trois âges en archivistique. En avons-nous toujours besoin ? ». Marcel Caya, avec une vision nord-américaine de la gestion des documents (records management), se demande notamment si les propositions « exploratoires » d’Yves Pérotin sur la gestion des masses d’archives ne sont pas corrélées à la situation administrative de la France dans les années 1960 (situation qui a changé), et si l’intérêt de la réflexion de Pérotin ne tourne pas davantage sur le séquencement des lieux de stockage et des responsabilités que sur le nombre « trois ». Un autre argument, repris par d’autres articles, est que l’environnement numérique périmerait la notion d’archives intermédiaires. Et, pour ma part, il y a longtemps que j’ai exprimé mes critiques sur le caractère par trop logistique et contre-productif du mantra « archives courantes et intermédiaires », quel que soit le support.

À l’occasion du colloque consacré en septembre dernier à Yves Pérotin par les Archives de Paris et l’École nationale des chartes, un siècle après sa naissance, j’ai relu ou lu attentivement les publications très variées de Pérotin pour préparer ma communication intitulée « Yves Pérotin et l’écriture ». Ces lectures ont bien évidemment réactivé ma réflexion sur tous les aspects de la pensée pérotine. Or, vu que, paradoxalement, aucune intervention de ce colloque n’était spécifiquement consacrée à la théorie des trois âges des archives, j’ai entrepris l’écriture de ce billet car le sujet mérite d’être débattu [3].

Les « âges » des archives selon Yves Pérotin Donc, le fameux texte de référence d’Yves Pérotin est publié en 1961 dans une revue administrative peu diffusée, intitulée Seine et Paris [4]. Cet article, par ailleurs fort cité, n’est pas facilement accessible en ligne. On ne le trouve guère que sur un site québécois, dans une version scannée un peu floue. Il m’a donc paru utile, à l’appui de ce billet « Les deux âges des archives » d’en proposer une transcription plus facilement accessible.

Donc, le fameux texte de référence d’Yves Pérotin est publié en 1961 dans une revue administrative peu diffusée, intitulée Seine et Paris [4]. Cet article, par ailleurs fort cité, n’est pas facilement accessible en ligne. On ne le trouve guère que sur un site québécois, dans une version scannée un peu floue. Il m’a donc paru utile, à l’appui de ce billet « Les deux âges des archives » d’en proposer une transcription plus facilement accessible.

Au début de l’article, Pérotin présente délibérément « une vue simpliste des choses » :

L’observateur le moins averti reconnaît deux âges dans la « vie » des archives publiques. D’abord celui des documents administratifs : les bureaux conservent à leur disposition leurs papiers récents (registres et dossiers bien constitués, utiles, pratiques en même temps que banals et prosaïques). Ensuite l’âge des documents historiques : les Archives conservent dans leurs magasins les papiers anciens, plus ou moins parcheminés, recouverts de cette fine couche de poussière qui habille les grands crus.

[…]

À ce point d’observation, les archives vivantes et les archives archivées semblent parfaitement hétérogènes, ce qui rend impensable le passage d’un stade à l’autre, passage qui a pourtant bien dû se faire. L’observateur peu averti n’est pas gêné par ce mystère parce qu’il ne se pose pas de problèmes. Si, cependant, on pratique à son égard une maïeutique pressante, on le mènera à découvrir qu’il existe un stade intermédiaire entre l’ordre (apparent) des dossiers des bureaux et l’ordre (apparent) des cartons d’archives.

[…]

Ainsi se révèle l’âge intermédiaire, l’âge ingrat des archives, celui des ‘tas’, fâcheuse transition entre l’Administration et l’Histoire.

Et de conclure ce premier constat par ces mots :

Or, si, dans les observations sommaires que je viens de résumer, il y a bien la reconnaissance des trois âges fondamentaux des archives, tout le reste ne vaut rien. L’analyse est complètement fausse. Car il n’y a pas de véritable ordre au début, pas de véritable ordre à la fin, pas de miracle entre les deux : il n’y a que des faits déplorables dont administrations et archivistes sont plus ou moins responsables.

Dans la suite de son texte, Pérotin cherche une méthode (il utilise le mot doctrine) pour mieux maîtriser ces entassements non contrôlés lors du stade intermédiaire. C’est ainsi qu’il en vient à décrire « les différents âges des archives », chaque « âge » étant inauguré par une opération d’élimination des documents périmés, avec la terminologie suivante :

Premier âge : archives courantes (après un premier tri réalisé par l’Administration) ; la durée de ce premier âge est évaluée entre un et quatre ans.

Deuxième âge : archives de dépôt, pour une période de vingt à cent ans (après une deuxième élimination des « papiers devenus inutiles pour l’Administration et sans intérêt pour l’Histoire ») ; la responsabilité de ce stockage revient à l’Administration sous contrôle des services d’archives.

Troisième âge : archives archivées (après une troisième opération de tri-élimination effectuée par les archivistes).

En 1964, après un voyage d’études outre-Manche, Pérotin publie dans la Gazette des archives un article intitulé « Le records management et l’administration anglaise des archives » où il décrit, entre autres, la pratique britannique de dépôts intermédiaires.

Quelques années plus tard, dans sa contribution au Manuel d’archivistique publié par la direction des Archives de France en 1970, Yves Pérotin développe son analyse dans un passage intitulé « Les dépôts intermédiaires ou de « pré-archivage » » (terme tombé aujourd’hui en désuétude). Après un constat de la situation qui ne s’est pas améliorée, il s’appuie, reprenant les mots de l’Américain T.R. Schellenberg, sur les notions de valeur primaire (intérêt administratif) et de valeur secondaire (intérêt pour la recherche historique) des papiers qui constituent les archives pour conclure : « Ainsi s’impose par la force des choses, une notion d’ « âge intermédiaire » correspondant à ce stade où les deux valeurs des papiers sont simultanément basses mais où au moins l’une des deux n’est pas négligeable – fût-ce seulement en puissance. Tout naturellement nous sommes amenés à en déduire une notion de « dépôts intermédiaires », c’est-à-dire de locaux économiques, moins chers que les bureaux et moins chers que les dépôts d’archives ». Et de qualifier un peu plus loin les dépôts intermédiaires de « bassins de décantation » des papiers administratifs. Enfin, il esquisse l’idée de plusieurs stades au sein de l’âge intermédiaire (trois pour être précis) corrélés aux besoins de consultation et à la durée de stockage.

Quelques années plus tard, dans sa contribution au Manuel d’archivistique publié par la direction des Archives de France en 1970, Yves Pérotin développe son analyse dans un passage intitulé « Les dépôts intermédiaires ou de « pré-archivage » » (terme tombé aujourd’hui en désuétude). Après un constat de la situation qui ne s’est pas améliorée, il s’appuie, reprenant les mots de l’Américain T.R. Schellenberg, sur les notions de valeur primaire (intérêt administratif) et de valeur secondaire (intérêt pour la recherche historique) des papiers qui constituent les archives pour conclure : « Ainsi s’impose par la force des choses, une notion d’ « âge intermédiaire » correspondant à ce stade où les deux valeurs des papiers sont simultanément basses mais où au moins l’une des deux n’est pas négligeable – fût-ce seulement en puissance. Tout naturellement nous sommes amenés à en déduire une notion de « dépôts intermédiaires », c’est-à-dire de locaux économiques, moins chers que les bureaux et moins chers que les dépôts d’archives ». Et de qualifier un peu plus loin les dépôts intermédiaires de « bassins de décantation » des papiers administratifs. Enfin, il esquisse l’idée de plusieurs stades au sein de l’âge intermédiaire (trois pour être précis) corrélés aux besoins de consultation et à la durée de stockage.

Il est intéressant de souligner que Pérotin ne parle pas une seule fois d’ « archives intermédiaires », ni dans le premier texte (« L’administration et les trois âges des archives », 1961) ni dans l’article publié dans la Gazette des archives en 1964 ni dans le Manuel d’archivistique. Dans le premier texte, on trouve cinq occurrences de l’adjectif « intermédiaire », deux fois pour qualifier le mot « statut », une fois pour « âge » et deux fois pour « dépôt ». Dans le texte sur le « records management », les douze occurrences du mot appartiennent à l’expression « dépôts intermédiaires ». Dans le Manuel d’archivistique, il est question d’âge intermédiaire ou surtout de « dépôts intermédiaires ».

En relisant ces textes un demi-siècle après leur publication et au regard de ce qui se dit et s’écrit aujourd’hui sur cette sacro-sainte théorie des trois âges des archives, je me dis que certaines questions n’ont pas été posées ou reposées :

- la notion d’archives courantes est plus précise chez Pérotin que dans la loi française ; la définition légale (« Les archives sont l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité », article L211-1 du code du patrimoine) est très englobante : tout est archive. Dans l’article de 1961, Pérotin désigne par « archives courantes » les dossiers qui ont déjà fait l’objet d’un premier tri, par les utilisateurs (les bureaux), ce qui rapproche la notion pérotine d’archives courantes de celle de records, c’est-à-dire de dossiers débarrassés des papiers inutiles, autrement dit débarrassés des « non-records » ; or, la définition légale française englobe tout dans les archives, records ET non-records.

- le mot archives est utilisé par Pérotin dans son acception plurielle ; il s’agit de l’ensemble des dossiers d’un service producteur regroupés à un endroit donné. Pérotin décrit les différents stades de stockage de ces archives dans des dépôts distincts, avec la notion de bassin de décantation ou de dépôt intermédiaire entre les bureaux et les magasins d’archives historiques. Il parle de la « vie » des archives avec des guillemets et, s’il utilise une fois l’expression « deuxième âge des documents », il n’évoque à aucun moment le « cycle de vie » des documents d’archives (on peut remarquer au passage que ce « cycle » est souvent schématisé aujourd’hui par un tracé linéaire [5]). L’approche de Pérotin est une approche de gestion des masses documentaires dans une optique d’optimisation de la conservation des documents avant l’opération d’élimination ou de sélection à titre d’archives historiques, et non une théorie sur les étapes de vie de chaque document. De ce point de vue, le glissement sémantique opéré au cours des dernières décennies n’est pas innocent. La définition des trois âges des archives donnée par Wikipédia (voir ci-dessus) est même assez éloignée du discours de Pérotin [6].

- C’est parce qu’il était confronté à un manque crucial de place de stockage dans le bâtiment des Archives de la Seine au début des années 1960 qu’Yves Pérotin a argumenté ses « trois âges » des archives. Il lui fallait trouver de la place et il lui fallait convaincre l’administration de cette nécessité. L’approche est avant tout économique. La notion de « dépôts intermédiaires » vise des « locaux économiques, moins chers que les bureaux et moins chers que les dépôts d’archives » (cf supra). De ce point de vue, les archives intermédiaires dans les magasins des services d’archives sont une mauvaise pratique. La réponse concrète (les locaux économiques) est venue des prestataires en gestion externalisée d’archives, dont la profession s’est organisée dans les années 1980 et Yves Pérotin apparaît comme précurseur dans sa façon de penser cette organisation du « stockage intermédiaire ». On peut regretter à ce sujet que le débat n’ait pas été davantage approfondi entre ces prestataires de service et les institutions archivistiques. Il est vrai qu’il a fallu attendre 2009 pour que ces sociétés aient le droit de gérer des archives publiques, même si de nombreuses organisations recouraient déjà depuis longtemps à leurs services efficaces.

Les deux âges des archives

Les deux âges des archives

Cette théorie des trois âges des archives telle que diffusée aujourd’hui ne m’a jamais enthousiasmée (c’est un euphémisme). Autant l’article « fondateur » d’Yves Pérotin (qu’il faut replacer dans le contexte des années 1960) m’intéresse pour l’analyse et l’argumentation, autant je me dis que la déformation que sa pensée a subie ultérieurement n’est pas convaincante.

Je partage avec Pérotin la première partie de son analyse et son constat des deux âges des archives publiques : l’âge des documents administratifs puis l’âge des documents historiques. Je partage également son engagement professionnel pour trouver des solutions aux défis que pose le fameux passage des archives administratives aux archives historiques. Mais un demi-siècle plus tard, je suis persuadée que si Pérotin était toujours parmi nous, il serait surpris du discours ambiant sur les « archives courantes et intermédiaires », et qu’il aurait une vision différente de cette subtile frontière entre les deux âges essentiels.

Avant de poursuivre, je m’arrête sur la notion d’âge car l’interprétation discutable des propositions d’Yves Pérotin sur les âges des archives ne tient pas qu’au sens donné au mot archives (document individuel versus masse) mais également à la compréhension du mot « âge ». Le mot âge peut se comprendre de deux façons (voir le Centre national de ressources textuelles et lexicales) : ou bien il indique le temps écoulé dans la vie d’un être ou d’un objet depuis le début de son existence ; ou bien il désigne une époque considérée dans son unité ou son originalité. Aujourd’hui, on lui donne le premier sens mais il me semble assez évident que Pérotin a essentiellement utilisé le mot « âge » dans le second sens (âge administratif et âge historique). Du reste, il utilise à plusieurs reprises, notamment dans l’introduction de son article, les synonymes « étapes » ou « stade ». Le mot étape porte une évocation visuelle de lieux de séjour distincts (bureau, autres locaux plus ou moins éloignés, service d’archives). Quant au mot stade, plus fréquent sous la plume de Pérotin, il vise également l’aspect physique de la conservation : ordre apparent (ordre des bureaux, ordre des archives) versus entassements désordonnés (stade intermédiaire). Il parle du « stade de rédaction », du « stade de conservation », « stade où les papiers sont utilisés ».

L’objectif de l’article de 1961 est de faire émerger des solutions au problème auquel Pérotin est alors confronté dans sa vie professionnelle : la gestion du passage entre l’âge administratif et l’âge historique, avec des volumes qui explosent, en préservant les intérêts de l’administration et en évitant la perte de documents d’intérêt historique. L’angle de vue est celui de la gestion efficace mais Pérotin souligne aussi les enjeux de responsabilité : responsabilité partagée de l’Administration et des services d’archives dans le désordre intermédiaire, responsabilités respectives de l’Administration et des services d’archives dans l’organisation de chaque lieu de conservation : bureaux, bassins de décantation et magasins historiques. Cette dimension de responsabilité a été relevée par plusieurs commentateurs (Caya, Fuentes-Hashimoto) mais il apparaît que la profession dans son ensemble a minimisé cet aspect de la réflexion pour se centrer sur les questions de stockage physique.

Or, s’il y a plusieurs « zones » de stockage, il n’y a que deux responsables : l’Administration et les services d’archives. D’un côté, l’Administration doit organiser les traces de son activité, optimiser l’exploitation des informations collectées pour ne pas recréer des documents déjà produits et perdus (ce que Pérotin dénonce aussi dans son article), etc. L’Administration doit aussi, et de plus en plus, maîtriser les risques informationnels en conformité avec la réglementation et en tenant compte des enjeux sécuritaires. De l’autre côté, l’administration des Archives a pour mission de collecter et de conserver les documents de mémoire collective pour les mettre à disposition de la population et les préserver pour les générations futures. Les missions ne sont pas les mêmes ; les intérêts ne sont pas les mêmes ; les budgets ne sont pas les mêmes ; les méthodes ne sont pas les mêmes ; les risques ne sont pas les mêmes [7].

C’est pourquoi, pour être compris d’un large public, il me semble préférable de s’en tenir à deux âges basés sur les responsabilités, qui correspondent du reste aux termes anglo-saxons « records » et « archives », et d’aborder la gestion du passage d’un « âge » à l’autre, qui est la préoccupation de Pérotin, avec d’autres mots : âge de responsabilité et âge du patrimoine, âge du droit et âge de la connaissance, âge de l’action et âge de la mémoire collective, etc. Cela permettra d’éviter l’écueil de la confusion entre la valeur intrinsèque des documents et leur lieu de stockage. S’appuyer sur deux âges complémentaires pour deux bénéficiaires distincts (producteur, collectivité) permet également d’éviter la dérive vers cette image du cycle de vie linéaire des archives qui ne colle pas à la réalité et qui enferme dans une vision étriquée des possibilités [8].

C’est pourquoi, pour être compris d’un large public, il me semble préférable de s’en tenir à deux âges basés sur les responsabilités, qui correspondent du reste aux termes anglo-saxons « records » et « archives », et d’aborder la gestion du passage d’un « âge » à l’autre, qui est la préoccupation de Pérotin, avec d’autres mots : âge de responsabilité et âge du patrimoine, âge du droit et âge de la connaissance, âge de l’action et âge de la mémoire collective, etc. Cela permettra d’éviter l’écueil de la confusion entre la valeur intrinsèque des documents et leur lieu de stockage. S’appuyer sur deux âges complémentaires pour deux bénéficiaires distincts (producteur, collectivité) permet également d’éviter la dérive vers cette image du cycle de vie linéaire des archives qui ne colle pas à la réalité et qui enferme dans une vision étriquée des possibilités [8].

En effet, si le défi auquel était confronté Pérotin était bien celui des entassements non contrôlés entre les bureaux et les services d’archives, cela ne signifie pas que tout document d’archives traverse trois périodes successives : courante, intermédiaire et définitive comme on l’entend régulièrement. Si cela a pu être observé pour les « papiers administratifs », le schéma linéaire n’est plus représentatif de la réalité, notamment du fait des technologies et du fait de l’évolution de la notion d’archives.

Les technologies numériques ont un impact certain non seulement sur la production mais aussi sur la collecte des archives. Le numérique ne change pas le stockage de documents inutiles, périmés, inexploitables, car cela relève plus de mauvaises pratiques humaines que de la technique et de la technologie ; au contraire, le numérique ne fait qu’exacerber ces mauvaises pratiques et provoque des entassements bien pires que dans les années 1960. En revanche, le numérique permet, mieux que le support papier, la mise en sécurité des documents dans un lieu de conservation dès sa création sans en déposséder son émetteur, par capture de « l’original » (horodatage et traçabilité) au service aussi bien de la preuve pour le producteur que de l’authenticité pour le chercheur. Ainsi le numérique permet de repenser la mise en œuvre de l’archivage, de s’appuyer sur cette technologie pour éviter l’attente de la péremption pour la collecte des documents de mémoire. Organiser des « archives intermédiaires numériques » uniquement pour se conformer à la sacro-sainte théorie des trois âges des archives est une stupidité, ce qui ne veut pas dire que le stockage à moindre coût des données peu consultées n’est pas une bonne pratique, au contraire ! Simplement, on continue de mélanger la question logistique et la question de la sélection du patrimoine. Cette fausse-bonne idée du cycle de vie a diablement la vie dure !

Par ailleurs, la part des papiers administratifs dans la constitution des fonds d’archives a régressé au cours des dernières décennies. Les « entrées par voie extraordinaire » (l’expression remonte au milieu du 20e siècle voire plus loin [9]) ne sont plus si « extraordinaires » ; elles ont même la faveur des archivistes, à une époque où les « nouvelles archives », celles qui ne sont pas le sous-produit de l’administration mais qui sont produites pour elles-mêmes, pour être des archives, ont le vent en poupe. De cet angle de vue, quel sens cela a-t-il de parler de l’âge intermédiaire :

des dessins d’un enfant pendant le confinement général de 2020,

du témoignage d’un passant sur le mémorial d’un attentat,

de « l’archive radiophonique » de l’interview de Bruno Latour du 3 avril 2020 ?

Il y a deux réalités : celle du producteur en tant qu’acteur qui laisse des traces de son activité, et celle du patrimoine en tant que bien commun. Le passage d’une réalité à l’autre n’obéit pas à un schéma unique. Il varie en qualité, en intensité, en durée et en complexité, selon la finalité de la production, selon la nature de l’information produite, selon la valeur patrimoniale qu’on lui attribue (encore un sujet trop peu débattu…). Et il ne faut pas oublier que le pourcentage de la production informationnelle globale qui intègre un jour les archives historiques est infime (1 % ?), de sorte qu’il est préférable de concentrer son énergie sur l’identification du 1 % à conserver plutôt que sur l’élimination des 99 %. L’époque n’est-elle pas aux économies d’énergies ? [10].

Si les « dépôts intermédiaires » économiques reste une réponse technique au problème de stockage, la notion de bassin de décantation ne saurait être généralisée à tout ce qu’un service d’archives collecte aujourd’hui. Du point de vue de l’Administration, le stockage des données est bien plus éclaté que ne l’était naguère le stockage des papiers et les outils se sont démultipliés (applications, serveurs, cloud, outils semi-personnels…). La possibilité technique de collecte d’un exemplaire des fichiers pour le patrimoine est trop peu exploitée et les services des prestataires (éditeurs, intégrateurs, hébergeurs…) pourraient être affinés avec des critères d’archivage ou d’exploitabilité dans la durée, donnés dans les cahiers des charges des applications, ce qui est loin d’être le cas. Du point de vue des services d’archives patrimoniaux, la vraie question n’est pas celle du stockage mais celle de savoir ce que l’on veut collecter, en fonction de quelle politique pour laquelle on dispose de quels moyens, ce qui peut conduire à des priorités, en parallèle des opportunités.

Face à la masse potentiellement dotée d’un intérêt patrimonial (même quand elle représente 1 % de la production globale), il apparaît aujourd’hui plus pertinent de dresser un panorama des groupes d’archives à collecter, plutôt que d’appliquer systématiquement à tout un schéma linéaire en trois étapes chronologiques. Autrement dit de dresser une cartographie des ensembles d’archives candidats à la collecte, caractérisés par les facettes de l’information : valeurs juridique et documentaire (autre formulation de la valeur primaire et secondaire), représentativité de la réalité, faisabilité et coût de la conservation, etc., puis d’en déduire un plan d’action réaliste. L’avantage est de donner à voir la production plutôt que de subir des tas. Cette vision offre la possibilité d’identifier ce que l’on veut conserver et d’intervenir en amont, soit en récupérant un exemplaire des documents (numériques), soit en introduisant une règle dans l’outil de gestion du producteur, soit en instituant une routine de contrôle périodique de la conservation et des destructions, soit en déléguant officiellement le contrôle de la catégorie à un métier ou à un prestataire, etc., autant de règles validées par le producteur et applicables à toute l’organisation. L’idée est aussi de promouvoir une identification et une sélection des archives patrimoniales en amont (avec des hypothèses dues au manque de recul mais compensées par des clauses de révision et la tenue d’un tableau de bord archivistique) plutôt que d’espérer avoir un jour le temps de trier des masses informes que le plus avisé ne saurait traiter avec pertinence (Pérotin le notait déjà [11]).

En procédant ainsi, on squeeze la gestion d’archives intermédiaires comme une masse unique ou une dénomination unique, vision qui a démontré son incapacité à résoudre et le problème du stockage et le problème de la sélection.

C’est ce que j’ai voulu faire en créant la méthode Arcateg

C’est ce que j’ai voulu faire en créant la méthode Arcateg [12]: une cartographie des 100 valeurs possibles de l’information au moment de sa création, chaque valeur ou « catégorie de conservation » étant rattachée à une analyse de risque, codifiée et assortie de modalités de gestion (support, lieu et responsabilité de stockage, règles d’accès, règles de conservation-destruction…) qui permettent – entre autres – de piloter, de façon plus réaliste que linéaire, le passage du premier âge (celui du producteur des documents archivés) au second âge (celui du patrimoine commun).

[12]: une cartographie des 100 valeurs possibles de l’information au moment de sa création, chaque valeur ou « catégorie de conservation » étant rattachée à une analyse de risque, codifiée et assortie de modalités de gestion (support, lieu et responsabilité de stockage, règles d’accès, règles de conservation-destruction…) qui permettent – entre autres – de piloter, de façon plus réaliste que linéaire, le passage du premier âge (celui du producteur des documents archivés) au second âge (celui du patrimoine commun).

J’aurais bien aimé discuter de la méthode Arcateg avec Yves Pérotin.

avec Yves Pérotin.

______

Notes[1] Archives de France, La Pratique archivistique française, 1993, p. 233 : « … la théorie des trois âges des archives (archives courantes, archives intermédiaires, archives historiques ou définitives), qui est aujourd’hui si universellement admise qu’on aurait presque tendance à la croire éternelle. »

[2] Conférence donnée par Marcel Caya à l’École nationale des chartes le 2 décembre 2004 : « La théorie des trois âges en archivistique. En avons-nous toujours besoin ? », http://elec.enc.sorbonne.fr/conferences/caya

Lourdes Fuentes-Hashimoto et Pierre Marcotte, « Back to basics: et si on relisait Pérotin? », billet de blog, octobre 2011, https://archivesonline.wordpress.com/2011/10/12/back-to-basics-relire-perotin/

« L’archivage électronique à l’épreuve de la théorie des trois âges », billet de blog, Lourdes-Fuentes Hashimoto, 2010, https://archivesonline.wordpress.com/2010/08/30/larchivage-electronique-a-lepreuve-de-la-theorie-des-trois-ages/

Marie-Anne Chabin, « Les archives courantes, une expression logistique, confuse et contre-productive », billet de blog, juin 2013, http://transarchivistique.fr/les-archives-courantes-une-expression-logistique-confuse-et-contre-productive/

[3] « De l’archivistique au XXe siècle Hommage à Yves Pérotin (1922-1981) », journée d’études proposée par Archives de Paris et l’École des chartes, Paris, 8 septembre 2022. À noter que le livret du programme ne comporte pas une seule occurrence du mot « intermédiaires » : un signe ?

[4] Revue trimestrielle, publiée entre 1975 et 1975, conservée notamment aux Archives de Paris sous la cote PER39, https://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/ead/INV2000.pdf

[5] Je dois avouer qu’avant de pousser ma réflexion sur la vie des archives, j’ai longtemps utilisé cette notion de « cycle de vie linéaire » que l’on m’avait enseignée (les guillemets soulignent le paradoxe de l’expression…). J’ai même créé au tournant des années 2000 un schéma pour illustrer la vie des archives et plus précisément la distinction entre « archives » et « records », avec la borne T0 pour la création des documents, la borne T2 pour la fin d’intérêt juridique ou mémoriel pour le producteur et la borne mouvante T1 pour le stockage plus ou moins éloigné, afin d’expliquer le caractère logistique des « archives intermédiaires ». Ce schéma a d’ailleurs connu un certain succès puisque je l’ai retrouvé sur de nombreux sites, dont Wikipédia, parfois sans référence… Je tiens à remercier l’Association des Archivistes Français qui, sur la page « Que sont les archives ? », utilise deux de mes schémas dûment sourcés: https://www.archivistes.org/Que-sont-les-archives

[6] On oppose parfois la théorie des trois âges au « records continuum » théorisé par les Australiens. Mais les deux notions ne sont guère comparables puisque, pour faire court, la théorie des trois âges a d’abord à voir avec le stockage tandis que le records continuum a d’abord à voir avec le contenu des documents. https://123dok.net/article/mod%C3%A8le-records-continuum-archive-approche-dialectique-exploitation-artistique.9yn2jepy

[7] J’ai développé cette question dans mon livre Archiver, et après ? au chapitre 4 « Qui paie quoi ? » https://www.marieannechabin.fr/archiver-et-apres/4-qui-paie-quoi/

[8] Je m’inscris donc en faux contre l’affirmation qui figure en page 235 de la Pratique archivistique française, de 1993 (Michel Duchein n’est pas loin) : « Apparue dans les années soixante, la doctrine d’une succession de trois périodes dans la vie de tout document est aujourd’hui unanimement acceptée par les professionnels de l’archivage (tandis qu’il faut encore user de beaucoup d’acharnement et de persuasion pour en convaincre les administrations) ».

[9] Voir l’article de Jacques Levron, « L’intégration et la cotation des documents entrés par voie extraordinaire dans les Archives départementales », La Gazette des archives / Année 1958 / 23 / pp. 46-53 https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_1958_num_23_1_1496

[10] Globalement, il s’agit d’inverser la pratique de tri et de remplacer l’objectif d’éliminations par la mission de sélection. J’ai suggéré cette inversion en 2014 dans un billet au sujet des mails, dont l’inflation caractérise bien le problème de la masse non-archivable : https://www.marieannechabin.fr/2014/11/gestion-des-mails-jai-change-de-formule/

[11] Dans l’article de 1961, on peut lire : « … aussi les archivistes, lorsqu’ils ont la moindre place disponible, se résignent-ils le plus souvent à accueillir le fatras pour sauver les perles. Pauvres perles ! Quels triages, quels classements pourront jamais les dégager ? On fera ce que l’on pourra, c’est-à-dire très peu ; on traitera soigneusement un petit lot que l’on décantera avec soin, d’où on tirera un maigre groupe de documents à moitié inutilisables et le reste encombrera les archives ».

[12] Marie-Anne Chabin, Des documents d’archives aux traces numériques. Identifier et conserver ce qui engage l’entreprise – La méthode Arcateg , éditions KLOG, 2018, https://www.editionsklog.com/product/des-documents-d-archives-aux-traces-numeriques-identifier-et-conserver-ce-qui-engage-l-entreprise-la-methode-arcateg

, éditions KLOG, 2018, https://www.editionsklog.com/product/des-documents-d-archives-aux-traces-numeriques-identifier-et-conserver-ce-qui-engage-l-entreprise-la-methode-arcateg

L’introduction est en ligne ici : http://fr.calameo.com/read/0005936512f21cbb51459

L’article Les deux âges des archives est apparu en premier sur Le blog de Marie-Anne Chabin.

URL, traces de connexion et hygiène numérique

J’ai remarqué depuis quelques mois une subtile modification dans la façon dont, sur Internet, je peux utiliser les URL (Uniform Resource Locator autrement dit adresse d’une page Web).

Jusque-là, lors que je copiais-collais l’URL d’un article consulté en ligne, j’obtenais soit l’adresse simple (si j’étais allée directement sur le site), soit une adresse assez longue composée de l’URL proprement dit prolongée par des éléments traçant la recherche qui m’avait conduite sur la page, charge à moi de raccourcir cette référence trop longue pour la ramener à l’URL nécessaire et suffisante (ceci pour les sites qui tracent les chemins d’accès, ce que tous ne font pas).

Maintenant, en faisant le même geste (CRTL+C suivi de CRTL + V), j’obtiens un titre avec un hyperlien masqué, de sorte que je ne vois plus les traces de recherche embarquées. Si donc, je réutilise ce titre avec son lien caché, je ne vois plus que j’embarque à mon tour les traces de recherche.

Bon, avec un exemple, ce sera plus clair.

Si je me promène sur le site https://theconversation.com/fr, je peux consulter l’article « Fermeture des piscines municipales, ou quand le droit fait de la brasse coulée » publié le 14 septembre 2022. L’URL est : https://theconversation.com/fermeture-des-piscines-municipales-ou-quand-le-droit-fait-de-la-brasse-coulee-190698

Je peux aussi lire cet article à partir de la Newsletter de The Conversation France à laquelle je suis abonnée. Je clique sur le lien dans la Newsletter et j’arrive sur la même page, à ceci près que l’URL en haut de la page est devenue : https://theconversation.com/fermeture-des-piscines-municipales-ou-quand-le-droit-fait-de-la-brasse-coulee-190698?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2014%20septembre%202022%20-%202403324008&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2014%20septembre%202022%20-%202403324008+CID_149cd898aefaeded2f7fc98a5eef8e37&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Fermeture%20des%20piscines%20municipales%20ou%20quand%20le%20droit%20fait%20de%20la%20brasse%20coule

Je peux aussi lire cet article à partir de la Newsletter de The Conversation France à laquelle je suis abonnée. Je clique sur le lien dans la Newsletter et j’arrive sur la même page, à ceci près que l’URL en haut de la page est devenue : https://theconversation.com/fermeture-des-piscines-municipales-ou-quand-le-droit-fait-de-la-brasse-coulee-190698?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2014%20septembre%202022%20-%202403324008&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2014%20septembre%202022%20-%202403324008+CID_149cd898aefaeded2f7fc98a5eef8e37&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Fermeture%20des%20piscines%20municipales%20ou%20quand%20le%20droit%20fait%20de%20la%20brasse%20coule

Cette formule, nettement plus longue et plus cabalistique, inclut, derrière l’URL simple, suivie d’un point d’interrogation, des éléments indiquant que j’arrive sur la page via la Newsletter, ce qui en soit n’est pas confidentiel, les sites Web ayant intérêt à pister un peu la fréquentation de leur page. Pourquoi pas ? Je me place ici du point de vue de l’utilisateur.

Or, ce que je veux souligner est que, alors qu’hier je voyais cette URL à rallonge quand je copiais-collais la référence d’un article, elle est aujourd’hui a priori masquée. Si je fais CRTL+C suivi de CRTL+V dans un fichier Word, dans un mail ou dans un post sur un réseau social, pour ce même article : j’obtiens : Fermeture des piscines municipales, ou quand le droit fait de la brasse coulée (theconversation.com) c’est-à-dire le titre donné par le site à l’URL longue.

Pour obtenir ce que j’avais avant, c’est-à-dire le titre long que je peux abréger pour avoir l’URL « propre », je dois coller le titre avec un clic droit.

Et alors ? Pourquoi gaspiller mes mots et le temps de mes lecteurs avec d’aussi infimes détails dont tout un chacun se contrefiche ? Il y a quand même des sujets plus sérieux à discuter, non ?

Eh bien, pour deux raisons.

La première est que j’aime bien savoir ce que je fais, disons ce qu’Internet me fait faire. Par ailleurs, on nous rebat assez les oreilles avec les spams ; or, très souvent les liens vicieux présents dans les mails ont justement une forme de titre accrocheur et il faut passer délicatement la souris sur ce titre pour voir l’ineptie de l’URL derrière. Donc, tant qu’à être attentif et à s’habituer à des liens propres et explicites, autant le faire pour tout.

La seconde raison est que si je partage un lien avec d’autres, il est plus correct d’avoir une URL sobre plutôt qu’une adresse alourdie de fioritures inutiles qui, à la longue, alimentent une traçabilité des faits et gestes des internautes qui me sont assez tracés comme ça.

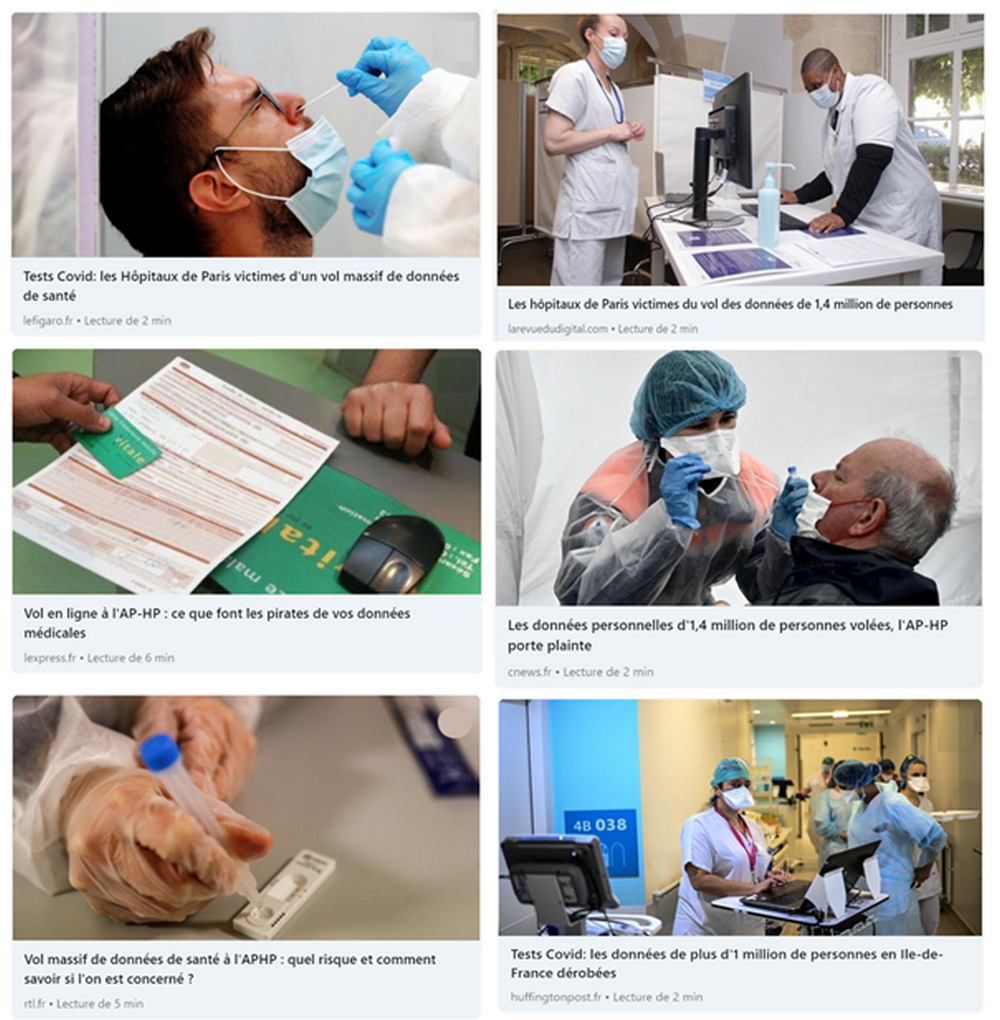

Je remarque de plus en plus de posts sur LinkedIn qui partagent un article de presse avec l’URL à rallonge, masquée par le titre. Exemple le post suivant datant du 26 septembre 2022 (j’ai retiré le nom de la personne) :

Je clique sur le lien et je note que l’URL est https://www.lefigaro.fr/actualite-france/hopital-de-l-essonne-cyberattaque-les-hackers-ont-diffuse-des-donnees-20220925?utm_source=app&utm_medium=sms&utm_campaign=fr.playsoft.lefigarov3, alors que

Je clique sur le lien et je note que l’URL est https://www.lefigaro.fr/actualite-france/hopital-de-l-essonne-cyberattaque-les-hackers-ont-diffuse-des-donnees-20220925?utm_source=app&utm_medium=sms&utm_campaign=fr.playsoft.lefigarov3, alors que

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/hopital-de-l-essonne-cyberattaque-les-hackers-ont-diffuse-des-donnees-20220925 aurait été suffisant.

Je vois aussi dans les bibliographies (celles des mémoires d’étudiants par exemple), certaines URL à rallonge, non toilettées, qui me font sourire car je vois comment l’étudiant a procédé en coulisse, et ce n’est pas toujours à son avantage…).

Cette mauvaise pratique me fait penser à celle qui consiste à diffuser un document soi-disant définitif à un destinataire (client, avocat, professeur…) au format Word avec toutes les modifications apportées au fichier embarquées bien que masquées. Un client me racontait un jour combien il avait ri en recevant d’un prestataire, en réponse à un appel d’offre, une offre dont le nom de fichier finissait par « … V13.doc » et où le client avait pu exhumer les hésitations et commentaires internes de l’entreprise pour la rédaction de cette offre commerciale. Inutile de dire que le prestataire n’avait pas été retenu et avait même été blacklisté.

Bref, le sujet est sans enjeu ou presque. C’est juste une question d’hygiène numérique, voire de politesse numérique.

L’article URL, traces de connexion et hygiène numérique est apparu en premier sur Le blog de Marie-Anne Chabin.

Images insoutenables et archives publiques

Le mardi 6 septembre 2022, au deuxième jour du procès de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016, la question est posée de savoir s’il faut ou non diffuser en audience les images de vidéo-surveillance captées pendant la course meurtrière du camion sur la promenade des Anglais. Faut-il montrer aux parties civiles et au public ces 4 minutes 17 secondes d’images « insoutenables » ? Quel apport à la procédure ? Quel impact ?

Laurent Raviot, président de la cour d’assises spéciale, s’est d’abord opposé à cette diffusion, notamment pour « éviter le voyeurisme ou le sensationnalisme ». Puis, il a précisé que, si la vidéo venait à être diffusée, il demanderait de couper l’enregistrement du procès dans le cadre de la constitution des archives audiovisuelles de la justice, au motif qu’il « ne souhaite pas que ces images se retrouvent sur les réseaux sociaux dans trente ans ».

Après échange entre les magistrats et les avocats, les images sont finalement diffusées en audience le jeudi 15 septembre.

L’argument avancé par le président Raviot a retenu mon attention et suscité une remarque, puis une interrogation.

Tout d’abord, j’ai me suis fait la réflexion qu’il n’existait pas – du moins que je ne connaissais pas – de typologie normalisée des images animées dans les archives publiques (j’entends le mot archives au sens de documents émis, reçus et détenus par les pouvoirs publics dans l’exercice de leur mission, aussi bien qu’au sens d’archives patrimoniales).

Le critère du support reste prédominant dans la gestion archivistique actuelle (archives papier, archives audiovisuelles, archives numériques…), alors que cette distinction est de moins en moins pertinente, sauf dans une vision technique de conservation. Pourtant, pour ne parler que des images animées en lien avec des procès, il n’est pas anodin de distinguer, en fonction de leur provenance, de leur finalité première et de leur rôle dans le déroulement du procès (liste non exhaustive évidemment), les éléments suivants :

Les images de vidéo-surveillance, celles qui sont au cœur du débat dans l’article qui a déclenché ce billet ; ce sont des documents qui sont créés automatiquement, sans finalité précise si ce n’est, le cas échéant, a posteriori, de disposer d’un enregistrement audiovisuel de ce qui s’est passé dans le champ de la caméra. Le plus souvent, il ne se passe rien et les images dont la durée de conservation est réglementée sont régulièrement effacées. D’autres fois, il peut être utile de les consulter pour prouver qui a fait quoi à telle heure à tel endroit, en général pour une recherche de responsabilité lors d’un accident ou d’une manifestation. Les images sont alors saisies pour documenter la procédure. C’est ce qui s’est passé lors des incidents du stade de France le 28 mai 2022 dans le cadre de la finale de la Ligue des champions (images dont la destruction prématurée a fait couler beaucoup d’encre pendant le mois de juin). Mais dans le cas de Nice, il n’y avait pas besoin de prouver la culpabilité de qui que ce soit ; la responsabilité du tueur était évidente sans ces images. Mais les images « objectives » des caméras de surveillance permettent de mieux comprendre un drame dont on peine à imaginer la férocité, ce qui a motivé leur diffusion. Et même si elles n’avaient pas été diffusée en audience, elles seraient une pièce au procès (cela dit sous réserve de vérification auprès du tribunal).

Cas plus rare (heureusement) : les images créées délibérément par le tueur qui décide de filmer son forfait, comme l’a fait Mohamed Merah en 2012, images qui n’ont pas été saisies mais on pourrait imaginer que ce type de vidéo, saisi par la police, soit versé au procès.

Autre type de vidéo : celles issues de smartphones des personnes privées qui ont assisté à la scène judiciarisée et qui, pour certaines, peuvent être versées au dossier de l’enquête. La qualité des images peut être médiocre mais si elles existent, c’est pour montrer qu’il se passe quelque chose.

Plus classiquement, on pourra y trouver les constats réalisés sur les lieux des événements par les autorités policières, judiciaires ou autres (les pompiers, les soignants), a posteriori, parce qu’il s’est passé quelque chose, et qui peuvent avoir une forme audiovisuelle quand les outils de travail le permettent.

Et bien sûr les « archives audiovisuelles de la justice », catégorie de documents très spécifique, qui a vu le jour avec la loi n°85-699 du 11 juillet 1985 voulue conjointement par le président Mitterrand et Robert Badinter. Cette loi crée un genre nouveau : le film d’un procès, créé volontairement dans un but de témoignage, à des fins historiques et pédagogiques, autrement dit un film qui est sa propre finalité et non, comme le sous-entend la définition traditionnelle des archives, un document qui découlent de l’activité judiciaire, le « sous-produit » d’une procédure. Le mot archives, dans cette expression, est donc à interpréter dans l’acception nouvelle des archives appliquées aux enregistrements de la télévision (archives de l’INA) et dans les collections chronologiques de publications de presse (le qualificatif « nouvelles » est toutefois relatif car cela fait quand même quelques décennies qu’on parle d’archives audiovisuelles).

Il y aurait lieu de développer cette typologie et de l’étendre à d’autres domaines administratifs.

Mais ce qui a motivé ce billet est la réflexion du président Raviot concernant la mésutilisation potentielle, un jour, de ces images de vidéo-surveillance : « Je ne souhaite pas que ces images se retrouvent sur les réseaux sociaux dans trente ans ».

Cette formulation nourrit plusieurs interrogations :

Quel est le niveau de risque ? Dès lors que le contrôle de l’usage – ou plutôt du non-usage – de smartphones pendant la diffusion en audience est efficacement effectué, comment ces images pourraient-elles se retrouver sur les réseaux sociaux dans trente ans ? Que seront les réseaux sociaux dans trente ans ? Le risque pointé est-il que, enregistrées dans le film intégral du procès, ces 4 mn 17 s de vidéo soient consultées et exploitées au bout d’un certain temps et que, dans le cadre de cette exploitation par des chercheurs, des journalistes, des producteurs…, elles soient détournées sur des réseaux ? Et pourquoi trente ans ? Les « archives audiovisuelles de la justice » (le film du procès) sont légalement librement communicables après cinquante ans ; avant l’expiration de ce délai, une dérogation est possible pour les personnes qui présentent un projet éditorial convaincant en précisant les extraits dont la reproduction est sollicitée. Cette dérogation peut être demandée bien avant trente ans, en théorie tout de suite. Faut-il voir dans ces « trente ans » une façon d’évoquer un futur moyennement éloigné, et surtout plus court que les soixante-quinze ans qui sont le délai légal de communicabilité des archives proprement judiciaires (les pièces du procès) ?

La position initiale du juge (ne pas diffuser les images) au motif de les protéger d’une communication prématurée ou d’une communication non maîtrisée fait écho d’une certaine façon à l’attitude de certains responsables de certaines administrations consistant à de ne pas verser les dossiers sensibles dans les services d’archives publics dont ils relèvent au motif qu’ils pourraient être communiqués trop tôt au public (selon l’interprétation que l’on fait de certains articles du code du patrimonial). C’est tout l’objet de la polémique de 2021 sur les archives classifiées. Le risque de tomber sur une information « accusatrice » ou « toxique » perdue dans un vieux dossier (comme une aiguille perdue dans une vieille botte de foin) suscite la frilosité, voire la peur des autorités qui, ne comprenant pas très bien le fonctionnement des archives, s’inquiètent de ce qui pourrait bien advenir si ladite information prenait son envol dans la nature. Mais j’y vois une différence intéressante. Avec les archives traditionnelles, qui sont le fruit des activités des services dans la durée, on freine le versement parce que les archives sont déjà produites et que la question de ce qu’on mettait ou pas dans les dossiers n’a pas été maîtrisé à la source. Avec les « nouvelles » archives que sont les archives audiovisuelles de la justice, la question est posée au moment de la création (au moment de la fabrication du film) de ce que l’on pourra y trouver en fonction des règles de communicabilité en vigueur (lesquelles pourraient d’ailleurs changer avant les délais indiqués). Avec la production de documents qui sont leur propre finalité (l’enregistrement d’un événement pour constituer un témoignage public), il est plus facile de contrôler l’amont que pour les dossiers constitués, classés, déclassés, perdus du vue, déménagés au fil du temps par divers agents. Pourtant, le fameux « records management » est fait pour ça mais c’est une autre histoire…

Réflexion connexe : si les producteurs d’archives publiques s’autocensurent, par non-versement ou non-création, faudra-t-il miser sur les archives privées pour approfondir demain la connaissance de certains événements ?

Enfin, on peut voir dans cette déclaration du magistrat un exemple de la pression de la société de l’immédiateté sur les archives publiques. La toute puissance des réseaux sociaux distille une exigence d’immédiateté qui rabote la mémoire de demain. Que peut-il résulter de ce besoin impérieux d’accéder à tout tout de suite ? On dirait que l’œuvre du temps qui passe est complètement escamotée dans les comportements collectifs. Cette négation quasi unanime du temps qui passe comme composante de nos vies m’inquiète. C’est comme si les horreurs d’aujourd’hui ne deviendront pas un jour des faits historiques « éteints », recouverts dans la mémoire collective par de nouvelles horreurs… Or justement, les archives patrimoniales sont là, depuis des siècles, pour témoigner de cette indispensable césure entre les traces des événements accumulées par la double action administrative et archivistique, d’une part, et l’exploitation des sources mémorielles ainsi préservées pour les historiens, d’autre part. Comme le rappelait naguère l’archiviste américain Frank Boles, il y a un temps pour tout, un temps pour constituer les archives, un temps pour exploiter les archives [1].

Les lignes qui précèdent ne sont que quelques questions griffonnées en marge d’une petite phrase au sein d’une actualité judicaire qui comportent bien d’autres enjeux.

____

[1] Frank J. Boles, “To Everything There Is a Season”, in The American Archivist, 2019, traduit sur le carnet Archivalise(s) « Il y a un temps pour tout », en deux parties, 1 et 2.

L’article Images insoutenables et archives publiques est apparu en premier sur Le blog de Marie-Anne Chabin.

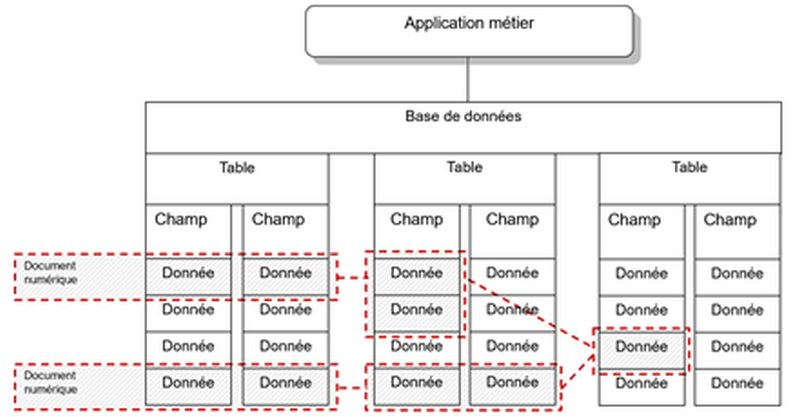

Déficit d’image de la GED

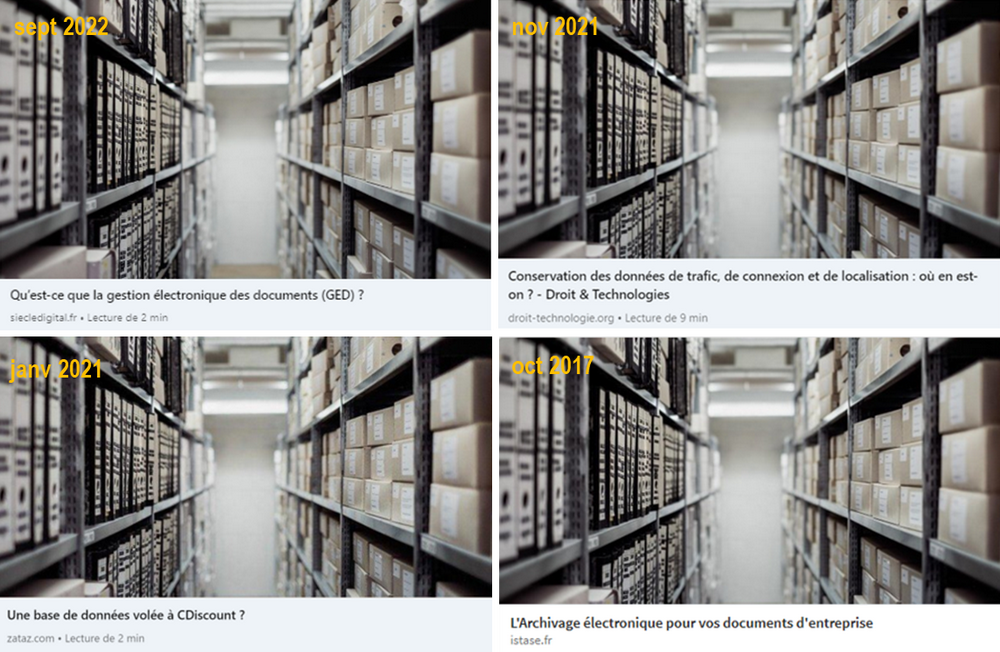

La Gestion Électronique de Documents (GED) existe depuis plus de quarante ans, d’abord pour faciliter l’accès à des documents papier numérisés puis pour gérer des documents nativement numériques. Or, bien que l’image soit aujourd’hui le vecteur de tous messages dans les médias et les réseaux, la GED (de même que l’archivage électronique) est très souvent illustrée par des rayonnages d’archives papier, particulièrement par cette image que j’ai remarquée des dizaines de fois depuis cinq ans que je scrute le réseau LinkedIn :

Cette image, provenant de la banque d’images Pixabay et légendée « Archiver Des Boîtes Étagère Dossiers Documents », est également utilisée pour illustrer des propos sur la conservation, la gestion ou l’exploitation des archives papier, cas où, en revanche, elle correspond davantage au sujet traité:

Cette image, provenant de la banque d’images Pixabay et légendée « Archiver Des Boîtes Étagère Dossiers Documents », est également utilisée pour illustrer des propos sur la conservation, la gestion ou l’exploitation des archives papier, cas où, en revanche, elle correspond davantage au sujet traité:

D’autres articles sur la GED, bien sûr, utilisent des images à connotation numérique, des images bleues (car les données numériques sont bleues, n’est-ce pas ?), par opposition au papier qui est gris ou marron :

D’autres articles sur la GED, bien sûr, utilisent des images à connotation numérique, des images bleues (car les données numériques sont bleues, n’est-ce pas ?), par opposition au papier qui est gris ou marron :

Il existe dans le monde de la documentation et de l’archivage d’autres exemples d’illustration d’un discours numérique par des piles de papiers ou des fichiers de bibliothèque :

Il existe dans le monde de la documentation et de l’archivage d’autres exemples d’illustration d’un discours numérique par des piles de papiers ou des fichiers de bibliothèque :

Aucune, ou si peu.

J’en tire toutefois trois mini-conclusions.

- Les banques d’images sont pauvres sur la question de la gestion documentaire et archivistique, preuve du faible intérêt que ces entreprises médiatiques accordent au sujet, y compris dans un environnement électronique.

- Les auteurs et/ou les éditeurs manquent d’imagination pour trouver des images plus suggestives ou plus attractives, ou alors ces personnes se satisfont d’illustrations répétitives ou approximatives parce que les utilisateurs / internautes s’en satisfont eux-mêmes et que, le sujet de la gestion électronique de documents étant finalement une thématique restreinte qui intéresse avant tout des gestionnaires de papier, cela ne vaut pas la peine de chercher autre chose.

- La réelle difficulté d’illustrer les différentes facettes du sujet numérique : montrer le support de stockage ou le contenu ? L’unité ou la masse ? Les tâches du gestionnaire ou les pratiques de l’utilisateur ? Et pourquoi ne pas utiliser des images d’autres choses, figuratives ou non, que l’on aimerait associer à la gestion de l’information numérique ?

Est-ce important ?

Non, ou si peu.

J’ai cependant noté, avec beaucoup d’intérêt, un cas d’illustration « mixte », dans un billet de Florian Delabie :

L’image présente face à face un rayonnage de cartons physiques et un data center. Elle met donc en avant le passage de la gestion papier à la gestion numérique, ce qui est pertinent pour les missions du gestionnaire de l’information (ce qui est le propos de l’article) mais reste peu parlant pour l’utilisateur qui ne « voit » pas le stockage. Dans cette image, le stockage numérique est à gauche, ce que, avec le réflexe de lecteur de gauche à droite, j’interprète comme : « la gestion du stockage numérique qui entre dans mes missions » fait écho au stockage papier, soit que je doive gérer les deux, soit pour rappeler que la rupture du support de l’information ne doit pas masquer la continuité des contenus au-delà des supports. Ceci, tout en me disant qu’un prestataire en numérisation de documents papier, cherchant à montrer aussi cette transformation d’un support à l’autre, aurait sans doute souhaité inverser les images en mettant à gauche le papier afin de suggérer, avec les unités de stockage numérique à droite, justement, le cheminement proposé aux clients, vers le numérique.

L’image présente face à face un rayonnage de cartons physiques et un data center. Elle met donc en avant le passage de la gestion papier à la gestion numérique, ce qui est pertinent pour les missions du gestionnaire de l’information (ce qui est le propos de l’article) mais reste peu parlant pour l’utilisateur qui ne « voit » pas le stockage. Dans cette image, le stockage numérique est à gauche, ce que, avec le réflexe de lecteur de gauche à droite, j’interprète comme : « la gestion du stockage numérique qui entre dans mes missions » fait écho au stockage papier, soit que je doive gérer les deux, soit pour rappeler que la rupture du support de l’information ne doit pas masquer la continuité des contenus au-delà des supports. Ceci, tout en me disant qu’un prestataire en numérisation de documents papier, cherchant à montrer aussi cette transformation d’un support à l’autre, aurait sans doute souhaité inverser les images en mettant à gauche le papier afin de suggérer, avec les unités de stockage numérique à droite, justement, le cheminement proposé aux clients, vers le numérique.

Et je continue de m’interroger, plus globalement, sur l’impact, direct ou subliminal, des images à la une des articles et posts sur l’information, les données engageantes, la conservation numérique patrimoniale, la recherche de contenus, voire la diplomatique numérique.

Quel intérêt ?

Aucun, ou si peu.

L’article Déficit d’image de la GED est apparu en premier sur Le blog de Marie-Anne Chabin.

Les bulletins nuls en questions

Quel est le statut archivistique des bulletins nuls ? Quelle est leur durée de conservation ? Quel est leur délai de communicabilité au public ?

Ces questions, naïves a priori, m’ont été suggérées par la lecture d’un article de presse en marge de la récente élection présidentielle : « Les meilleurs bulletins nuls sont aux archives départementales du Val-d’Oise », publié sur actu.fr le 20 avril 2022.

Le point de départ de cet article, très court, est le travail de recherche de Jérémie Moualek, maître de conférences au laboratoire de sociologie de l’université d’Evry-Paris-Saclay, qui a étudié un corpus de 16 000 bulletins nuls entre 1970 et 2010, à partir des collections de plusieurs service d’archives départementaux. Le journaliste s’est intéressé aux sources et a interviewé succinctement Cécile Ribet, responsable du service « conseil, collecte, traitement » des Archives départementales du Val-d’Oise.

Le point de départ de cet article, très court, est le travail de recherche de Jérémie Moualek, maître de conférences au laboratoire de sociologie de l’université d’Evry-Paris-Saclay, qui a étudié un corpus de 16 000 bulletins nuls entre 1970 et 2010, à partir des collections de plusieurs service d’archives départementaux. Le journaliste s’est intéressé aux sources et a interviewé succinctement Cécile Ribet, responsable du service « conseil, collecte, traitement » des Archives départementales du Val-d’Oise.

D’autres médias, en ce printemps électoral, se sont intéressés spécifiquement aux bulletins nuls, non seulement dans les archives, rétrospectivement, mais aussi directement dans les bureaux de vote, à l’heure du dépouillement :

« « Un vrai moyen d’expression politique : ce chercheur dévoile chaque jour un bulletin de vote nul », interview de Jérémie Moualek par BFMTV, 29 mars 2022

« Présidentielle. Voici les bulletins de vote nul les plus insolites du premier tour », Ouest-France, 12 avril 2022, mêlant témoignages et tweets.

« « Pécresse la pôvre », Benzema, Poutine ou Louis XVI : florilège des bulletins nuls insolites glissés dans l’urne ce dimanche », Le Figaro, 25 avril 2022 ; l’article se réfère également à Jérémie Moualek et est émaillé de tweets de twittos divers publiant des bulletins nuls glanés ici ou là.

Les bulletins blancs et nuls, cette autre France de la colère », Le Monde, 25 avril 2022. L’article est peu illustré mais bien documenté, une équipe de journalistes de plusieurs régions ayant transmis des citations représentatives des bulletins nuls qu’ils ont vu dans les bureaux de vote.

Définition du bulletin nulAvant d’approfondir la question du devenir du bulletin nul, il convient de préciser ce qu’il est.

Le bulletin nul est défini par le code électoral dans son article R66. Ce sont les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections (à l’exception de la prescription relative au grammage), les bulletins non conformes aux dispositions de l’article L. 52-3 (scrutins binominaux), les bulletins comportant une modification de l’ordre de présentation des candidats, les bulletins d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite, les circulaires utilisées comme bulletin et les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste. Le code ne prévoit pas spécifiquement les bulletins fantaisistes.

Le site du Conseil constitutionnel précise les causes de nullité des bulletins dans le cas des référendums, avec deux groupes : les bulletins de vote comportant une signe de reconnaissance (par exemple l’insertion d’une pièce de monnaie, ce qui irait à l’encontre du principe du secret du vote), et les bulletins n’exprimant pas un choix objectivement clair de l’électeur. Le texte cite l’article 14 du décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum de septembre 2000 (réforme du septennat) qui mentionne en outre « les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques », lesquelles « n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement », mais sans utiliser le mot « nuls ».

Le Conseil constitutionnel parle de « vote détourné » et de « bulletins pirates » (avec les guillemets), présentant des commentaires personnels. Il est précisé : « Le détournement du vote peut être l’occasion pour l’électeur d’exprimer une protestation particulière (s’ajoutant à une protestation plus générale contre le système politique) ». Ces bulletins sont nuls.

À noter que le nombre de bulletins nuls de l’élection présidentielle de 2022 (environ 800 000) est moins important que celui de l’élection présidentielle de 2017 (un peu plus de 1 million). Les bulletins dits « blancs » font près du triple. Pour les élections présidentielles précédentes , les résultats officiels ne distinguent pas les bulletins nuls des bulletins blancs dans les chiffres (votes blancs et nuls sont décomptés séparément seulement depuis le 1er avril 2014) mais ils font ensemble des scores bien inférieurs : 1,8 million en 2002, 1,6 million en 2007, 2,2 millions en 2012, pour 4 millions en 2017 et 3 millions en 2022.

Statut archivistiqueLa première question est de savoir si les bulletins nuls sont des archives et, si oui, à quel type d’archives ils appartiennent.

Même sans invoquer la définition légale française des archives (tout est archives), il est assez évident que les bulletins nuls sont des documents d’archives dès lors qu’ils sont issus d’un processus administratif. L’administration organise une élection et fournit le matériel électoral, la réglementation prévoit le décompte des votes, normalise la mise par écrit du résultat dans un procès-verbal de dépouillement, le comptage des bulletins de votes « normaux » et l’annexion des bulletins blancs et nuls au procès-verbal.

Les bulletins nuls sont-ils des archives publiques ou des archives privées ? La réponse semble évidente. Il s’agit d’un processus public ; les archives qui en résultent sont donc publiques. Mais d’aucuns pourraient en douter dans la mesure où le contenu de ces « votes détournés » (pour reprendre l’expression du Conseil constitutionnel) est rédigé par des individus, des citoyens anonymes, qui y expriment souvent quelque chose de personnel. Cela n’enlève rien au fait que les bulletins appartiennent aux archives publiques (je pense à la confusion courante entre la notion de privé et la notion de personnel).

En revanche, les bulletins nuls ne sont pas des « documents administratifs » au sens de la loi du 17 juillet 1978 (accès aux documents administratifs, aujourd’hui dans le code des relations entre le public et l’administration). De fait, les bulletins nuls ne font pas partie de la liste des documents électoraux décrits par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

Les bulletins nuls sont donc bien des documents d’archives, produits lors l’élection, appartenant au dossier électoral, avec toutes les pièces qui témoignent du bon déroulement des opérations au regard de la réglementation. En tant que pièces annexes du procès-verbal (c’est là leur statut diplomatique, et non plus seulement archivistique), leur rôle est de justifier le décompte des voix non retenues pour l’élection, a minima pendant la période de recours. À ce titre, ils sont indissociables du procès-verbal qui les date, lieu et temps, dans le respect des principes archivistiques de respect de l’ordre primitif et de respect des fonds.